電気電子工学専攻

情報デバイス・システムコース

電子デバイス工学講座

感性ナノバイオセンサ研究室

メンバー:小野寺 武 准教授

メンバー:小野寺 武 准教授

キーワード:味覚センサ、匂いセンサ、食品、バイオマーカー、センシング

私たちは味や匂いを測るセンサの研究開発をしています。

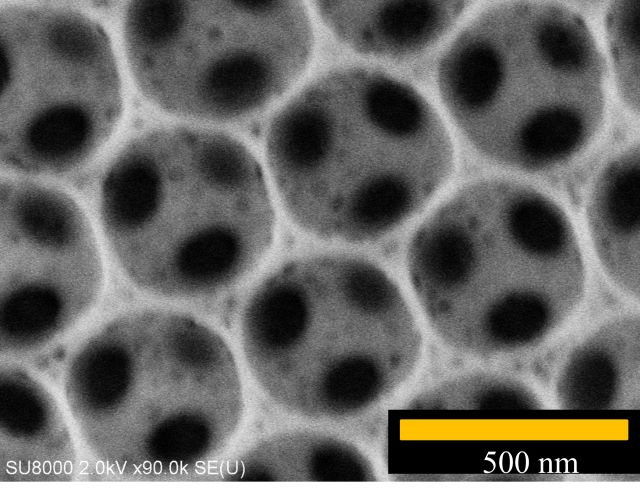

- 逆オパール型フォトニック結晶を用いた匂い・ガスセンシング

- バイオとエレクトロニクスを融合した科学技術により開発した味覚センサのさらなる高機能化

- 血液、尿、汗、唾液などの体液中や植物由来の低分子をターゲットとしたバイオセンサの開発

- 抗原抗体反応を利用した、爆薬や香料などの匂い物質を超高感度で検出する犬の鼻を超えるセンサの開発

また、これらの研究を基に、多方面への応用・展開を試みる研究を行っています。

集積磁気デバイス研究室

メンバー:田中 輝光 准教授

メンバー:田中 輝光 准教授

キーワード:磁気メモリ(MRAM)、強磁性薄膜デバイス、マイクロマグネティクス、スピントロニクス

我々の研究室では、ナノメーターサイズ(十万〜百万分の一ミリ)の微細加工技術を用いて強磁性体(磁石)に3次元的な極微構造を形成し、新しい物理現象の発現を試みると共に、その応用に向けた研究を推進しています。具体的には、ハードディスクや将来のメモリとして注目を集めているMRAMなどに代表される次世代の超高密度情報記憶デバイスや、従来の論理演算素子には無い柔軟な機能を備えた高機能論理演算素子などへの応用を目指して、実験およびコンピュータシミュレーションを駆使して最先端の研究開発を行っています。

プラズマ工学研究室

メンバー:白谷 正治 主幹教授/古閑 一憲 主幹教授/鎌滝 晋礼 准教授/奥村 賢直 准教授

メンバー:白谷 正治 主幹教授/古閑 一憲 主幹教授/鎌滝 晋礼 准教授/奥村 賢直 准教授

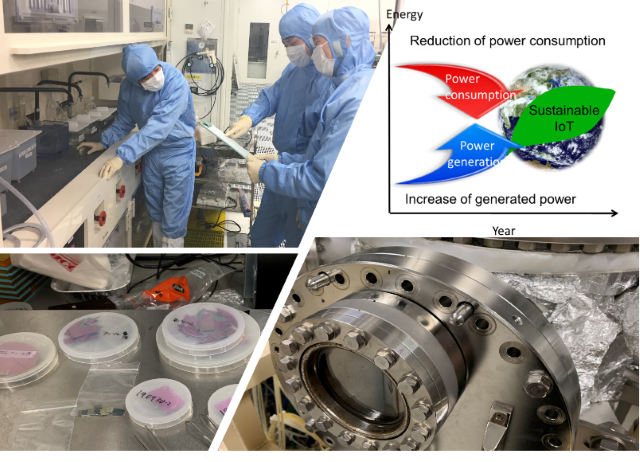

本研究室では,革新的プラズマの創成を目指して,

- プラズマ中の反応制御による高品質・高スループットプロセス技術の開発

- プラズマを用いた機能性ナノブロック作製と応用

- プラズマ-表面相互作用の解明。

- プラズマ農業の創成

を主要研究課題としている。

以下の研究を行っている。

- 新型太陽電池の技術開発

- ナノ粒子を用いた革新的次世代太陽電池材料開発

- プラズマ異方性CVDを用いた,微細構造への薄膜堆積制御

- LSI用超低誘電率層間絶縁膜用ナノ粒子含有膜の創成

- プラズマを用いたナノシステム構築に関する基礎研究

- 核融合実験炉内に発生する微粒子(ダスト)の発生・成長機構解明

- プラズマを用いた植物成長促進

有機電子デバイス研究室

メンバー:林 健司 教授

メンバー:林 健司 教授

キーワード:匂いセンサ、匂いの可視化、イメージング素子、センサロボット、IoT、匂いのディジタル化、分子パラメータ解析

私たちは有機エレクトロニクス材料を用いた機能性デバイスを研究開発しています。有機エレクトロニクス材料は多様な機能を生み出すことができ、金ナノパーティクル、分子ワイアやナノファイバなどの低次元材料、光を用いたイメージング技術、分子特性に基づく包括的センシング技術などを基盤とし、機能性デバイスを創りだす鍵となるナノスケールの現象を積極的に利用した研究を展開しています。生物の嗅覚に匹敵する能力を持つセンサ、高い機能性を持つ有機デバイス、匂いの可視化技術、さらにセンシング情報を使った匂いマッチング解析やデータベースサービスなどの開発に取り組んでいます。

スピントロニクス・デバイス研究室

メンバー:湯浅 裕美 教授/黒川 雄一郎 助教

メンバー:湯浅 裕美 教授/黒川 雄一郎 助教

キーワード:電子のスピン、ナノ磁性薄膜、データメモリ&ストレージ、熱電発電

スピントロニクスでは、エレクトロニクスで主役の電子の電荷に加え、電子の回転、つまり“スピン”が重要な役割を果たします。スピンは主に、磁石に付く磁性体の中で現れるので、磁性体を使った研究をしています。スピンを使うと、電子の流れがなくジュール損失もゼロのグリーンデバイス、さらには廃熱を利用した発電の可能性があります。電子機器の未来への答えはまだ見つかっていません。私たちは、スピントロニクス研究を通して、より良い社会の実現に挑戦しています。

電子材料研究室

メンバー:板垣 奈穂 教授 /大島 多美子 准教授

メンバー:板垣 奈穂 教授 /大島 多美子 准教授

キーワード:スパッタリング、酸化物半導体、酸化亜鉛、結晶成長、ヘテロエピタキシー、逆SKモード、In2O3:Sn、アモルファス透明導電膜

本研究室では,電子と正孔がクーロン相互作用で結合した準粒子「エキシトン」をキャリアとする全く新しいトランジスタの開発を行っています.上記トランジスタは,E/O変換の超小型化・高速化を可能にするため,LSI内光配線化のブレークスルーをもたらすと期待されています.本研究では独自開発材料「ZION」を用いて,室温・長寿命エキシトンを実現するとともに,エキシトンの「輸送」と外場の物理に関する基礎学理を追求することで,世界初となる室温動作型エキシトンデバイスの実現を目指します.本研究は,LSIの高速化・低消費電力化に直結するものであると同時に,将来的にはエキシトンを量子ビットとみなした量子コンピュータ・量子暗号通信への展開を可能にすると期待されます.

構成エレクトロニクス研究室

メンバー:矢嶋 赳彬 准教授

メンバー:矢嶋 赳彬 准教授

キーワード:半導体、酸化物薄膜、相転移、低消費電力回路、リカレントニューラルネット

21世紀は情報の時代です。しかし情報化が加速するにつれ、それを支えるハードウェアが電力や通信帯域を無尽蔵に消費することになります。100年先を見据えた持続可能な社会に向けて、全く新しいハードウェア技術が求められています。今、そのような技術を生み出す可能性があるものとして、生物の神経回路の動作原理が注目されています。長い進化の中で洗練されたそのレジリエンスと省エネ性は、持続可能な社会を築くためにまさに求められるものです。研究室では、神経回路から有用な技術を取り出し、次世代の情報処理ハードウェアに応用していきます。そこでは、高い汎用性を持つ回路技術と多彩な機能を生み出す材料技術とを活用します。

計算機システムアーキテクチャ研究室

メンバー:川上 哲志 准教授

メンバー:川上 哲志 准教授

キーワード:コンピュータアーキテクチャ、回路設計、光コンピューティング、超電導単一磁束量子コンピューティング、機械学習、ニューロモルフィック

情報処理社会を支える中核であるプロセッサの高性能化・低電力化が限界を迎えようとしています。一方で、ビッグデータやAI処理に代表されるような高度で複雑なアプリケーションは爆発的に普及しています。我々は、このギャップを解消することで低炭素情報社会を創出し世界を先導するために、革新的な計算機システムの研究をしています。特に、AIアプリケーションを対象とした専用計算機を革新デバイス(光/超電導)を用いて実現することを目指します。さらに、これまでの計算機の常識を覆す“ゼロ・エネルギー”で駆動する計算機の発明も進めています。学内外の研究者と協力しながら、各技術レイヤー(アルゴリズム・アーキテクチャ・回路・デバイス)を横断した最先端の知識が習得できますので、従来の技術にとらわれない革新的なコンピューティングを開拓したいという方は大歓迎です。

量子デバイス工学研究室

メンバー:木山 治樹 准教授

メンバー:木山 治樹 准教授

キーワード:半導体、量子デバイス、ナノテクノロジー、量子コンピュータ、スピン、量子情報、微細加工、極低温

本研究室では,量子ドットなどの半導体量子構造における量子輸送現象の研究を行っています。最先端の微細加工技術を用いてナノメートルサイズの半導体量子デバイスを作製から、極低温(絶対零度から1℃以内)における電気伝導測定まで一貫して実験に取り組みます。また、量子ドット中の単一電子スピンは制御性や集積性に優れた物理系であり、量子コンピュータへの応用が期待されています。本研究室では、量子ドット中の電子スピン制御や測定に関する要素技術の開発や、量子ドットの大規模集積化に向けた研究を通して、半導体量子コンピュータの実現に貢献します。

バイオインスパイアードマイクロシステム研究室

メンバー:佐々 文洋 准教授

メンバー:佐々 文洋 准教授

キーワード:マイクロロボット、BioMEMS、動く電子回路、生化学センサ、細胞操作・培養マイクロデバイス

当研究室では生体を含む様々な材料の微細加工技術、生体適合マイクロマシン(Bio-MEMS)技術を基本テクニックとして、探索的に製造技術・微小デバイス応用技術を研究しています。今世紀の目覚ましい医療・生命科学の発展は、今後その根源である細胞レベルでの大規模直接操作・個別細胞の一括治療の段階に進んでいくと考えられます。この実現には、微細加工技術による微小ロボット構造の一括形成が有望な方法です。現在の硬質なSiベースのMEMS(微小電気機械:Micro Electro Mechanical System)デバイスは液体との接触や摩擦で容易に破壊されてしまいます。そこで本研究室では多様な材料の微細加工によって実現するBioMEMS(生体適合MEMS)をベースとして、”生物の器官のように柔軟かつ高耐久な生体適合・集積微小ロボット作製技術”、また、”チップ上で高密度に細胞を高密度に培養するデバイス”、”自己修復機能素子”などを開発しています。

電子スピン物性工学研究室

メンバー:山下 尚人 准教授

メンバー:山下 尚人 准教授

キーワード:スピントロニクス、半導体、スピン流、反応性スパッタリング、磁性薄膜物理

弊研究室は、固体電子物性の最先端領域であるスピントロニクスの分野で、新しい物理を探求しつつ次世代の電子産業を拓く未来デバイスの創出を目指します。また、研究教育を通じて国際的にリーダーシップを発揮できる技術者および研究者を育成します。

我々の研究は、結晶成長、界面物理、デバイス物性という3つのアプローチに基づき、半導体および絶縁体を舞台にスピン流(スピン角運動量の流れ)の生成、輸送、制御に関する物理を探求します。これにより、当該研究分野のみならず人類の文化の発展に貢献する未来デバイスを探求しています。

主に下記の3つの研究テーマを推進しています。

・半導体スピントロニクス

・磁性ガーネット物性工学

・スピンカロリトロニクスデバイス

原子層プロセス科学研究室

メンバー:近藤 博基 教授

メンバー:近藤 博基 教授

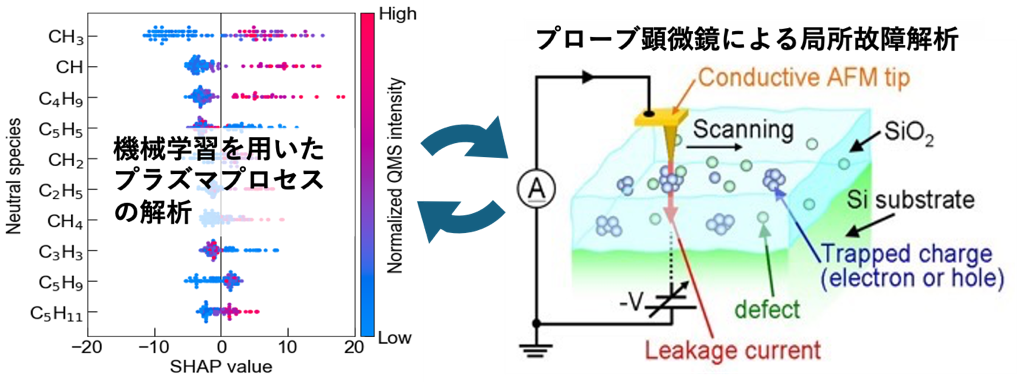

キーワード:半導体集積回路(ULSI) 、3次元ナノトランジスタ、原子層プロセス(ALP)、プラズマプロセス、信頼性物理

皆さんの手元のスマートフォンの中に,どんな形のトランジスタが,何個入っているか知っていますか?もはや教科書に載っている金属/酸化膜/シリコン(MOS構造)構造は存在せず,設計指標にして数ナノメートル(DNAの2重螺旋の太さと同じくらい)のトランジスタが200億個以上も搭載されています.今後さらに微細化・高集積化され,量子コンピュータとの融合も進む未来エレクトロニクスの実現のため,私たちは,原子層オーダーでの薄膜・表面反応の科学と,ナノデバイスが劣化するダイナミクス(信頼性物理)を研究しています.

集積電子システム講座

高周波集積回路・マイクロ波通信デバイス研究室

メンバー:金谷 晴一 教授

メンバー:金谷 晴一 教授

協力講座:I&E ビジョナリー部門 吉富 邦明 教授

キーワード:IoT、無線通信、CMOS回路、アンテナ、インプラント、内視鏡、エネルギーハーベスト、パワーアンプ

携帯、無線LAN、衛星、光通信を利用したIoT(Internet of Thingt)の時代が到来しました。「いつも・どこでもつながる世界」を実現するには、小型で低消費な送受信器が必要です。当研究室では、分布定数線路(※)により小型化・一体化された低雑音増幅器(LNA, Low noise amplifier)、ミキサ回路、電圧制御発信器(VCO, Voltage Controlled Oscillator)を開発しています。また、デジタル/アナログ変換回路・アナログ/デジタル変換回路の開発も行っています。これらは無線通信用LSIとよばれます。さらに、無線通信には無くてはならないアンテナの小型化設計も行っています。また、ターゲットを追尾可能なフェイズドアレイアンテナや、空間に存在する電磁波を収穫して直流電源に変換する無線エネルギーハーベスティング回路の研究も行っています。バッテリレス腹腔鏡医療用クリップや、無給電インプラント温度センサなどへの医療応用を目指しています。

(※)整合回路:電気信号の反射損失を防ぎ最大電力を取り出すために必要不可欠な回路

光・電子集積システム研究室

メンバー:加藤 和利 教授 /三上 裕也 助教

メンバー:加藤 和利 教授 /三上 裕也 助教

キーワード:半導体レーザ、高速無線通信、高周波、光通信、光ファイバ通信

現在インターネットにはとても大容量のデータが流れています。今後もさらに増大するデータを情報伝達するためには、新しい概念によるハードウエアの高速化、高機能化、低電力化が必要です。これを実現するものこそ光技術と電子技術のそれぞれの長所を融合した光エレクトロニクスデバイスや光・電子集積システムです。私たちの研究室では、最先端の光技術と電子技術を融合して新しい概念の光エレクトロニクスデバイスや光・電子集積システムを創造、実証することで、社会が直面する課題の抜本的な解決に向けた研究を目指しています。

マイクロデバイス研究室

メンバー:多喜川 良 准教授

メンバー:多喜川 良 准教授

キーワード:半導体

トランジスタ、集積回路、三次元集積回路、イメージセンサー、テラヘルツ、SiC、パワーデバイス

ランジスタと呼ばれる優れものがあります。これは,電圧信号によって電流の大きさを瞬時に変えるものです。最先端技術を使うと,その大きさを生物の細胞よりもはるかに小さくすることができ,1cm角の半導体小片に10億個を超えるトランジスタを作ることができます。コンピュータの中では演算器,メモリなどとして何十億個のトランジスタが情報の処理をし,インターネットと通信しています。一方,私たちが生活している空間から,例えば映像,音,健康状態などを検知するにもトランジスタが使われています。すなわち,トランジスタは,サイバー空間と物理空間を高度の融合させた社会と人の生活基盤を形成する原動力であり,深化し続けています.

私たちの研究室では,特徴的な機能をもつトランジスタとそれを作るための研究を行っています.ひとつには,人の目には見えない光や電波を使って映像を捉えることのできるイメージセンサーです.また,センサーなどを三次元回路化して人に近い情報処理を行える技術の開発も進めています.もう一つは,電気自動車などの効率を大きく改善できる電力用トランジスタに関する研究です.いずれも世界をリードする研究です.

ナノ光情報応用研究室

メンバー:竪 直也 准教授

メンバー:竪 直也 准教授

キーワード:ナノフォトニクス、光コンピューティング、光セキュリティ、光ニューラルネットワーク、レーザー、量子ドット、フォトンカウンティング

「光コンピュータ」の関連研究は、近年、ハード面ではナノテクノロジー、ソフト面ではビッグデータ応用と協調する、新たなフェーズに入っています。 当研究室では、ナノ光技術の利活用に基づいて高度な実用機能を実現するナノ光情報デバイスおよびシステムに関する先端的研究を進めています。 強度のみならず、波長・偏光・位相など多様な物理量を有する「光」を用いて実現される新しい形質の情報応用は、社会のニーズに呼応する微小性・高速性・省エネルギー性を体現すると共に、次世代情報社会の構築に向けた新たなシーズともなります。 具体的な実験の内容は、各研究テーマに適合する光デバイス・光システムの基本原理の提案と実証から設計・構築・機能評価まで多岐に渡ります。

マイクロ・ナノレーザーデバイス研究室

メンバー:興 雄司 教授/吉岡 宏晃 准教授/陳 静涵 助教

メンバー:興 雄司 教授/吉岡 宏晃 准教授/陳 静涵 助教

キーワード:光導波路、微小光共振器、3Dプリンタ、インクジェット技術、有機光材料、シリコンオプティカルテクノロジー(SoT)、色素レーザー、半導体レーザー励起固体レーザー、エキシマレーザー加工

マイクロ・ナノレーザーデバイスグループではレーザー工学・有機光エレクトロニクスに関する研究を行っています。研究の中心は有機材料を利用したマイクロ・ナノ構造を用いた有機レーザー、光ファイバーセンサー、太陽電池、光検出デバイスなどのプリンタブル光デバイスの研究・開発ですが、他にも半導体レーザー、半導体レーザー励起固体レーザー、エキシマーレーザーによる加工、紫外光有機材料プロセスなどの研究も行っており、また、これらの光技術を利用した先端計測の研究にも最近は取り組んでいます。(写真はクリーンルームでの有機レーザー評価実験)

機能発現集積システム研究室

メンバー:木野 久志 准教授

メンバー:木野 久志 准教授

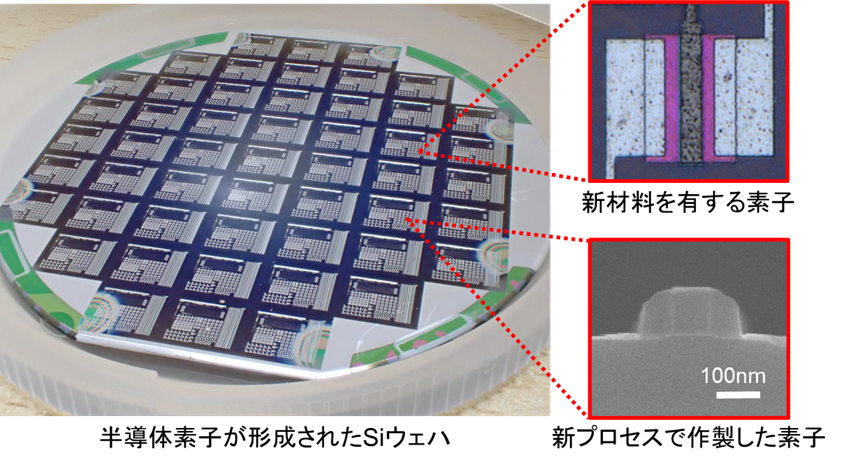

キーワード:半導体デバイス、集積回路、半導体実装技術

半導体集積回路技術は現在の情報社会をハードウエア面から支える重要な技術であり、その重要性は年々高まっています。本研究室では従来の集積回路を構成する半導体デバイスに新しい構造や新材料を積極的に取り入れることで半導体集積回路の高性能化を目指しています。例えば、温めると縮み、冷やすと膨張する特殊な材料を半導体デバイスに取り込むことで、半導体デバイスの性能を向上させる研究を行っています。

さらには医用デバイスやセンサデバイスなど、半導体技術の応用分野の新規開拓に関する研究も行っています。

新しい半導体デバイスの自身で設計して、実際のものづくりを通じた研究と教育を行っています。

エネルギーデバイス・システムコース

計測制御工学講座

超伝導理工学研究室

メンバー:木須 隆暢 主幹教授/東川 甲平 教授/呉 澤宇 助教

メンバー:木須 隆暢 主幹教授/東川 甲平 教授/呉 澤宇 助教

キーワード:超伝導、臨界電流特性、先端計測技術、電気電子材料、電力・エネルギー応用

本研究室では、地球環境との両立を目指した高度なエネルギー社会の実現に向けて、超伝導技術の研究開発を行っています。超伝導線材では、損失をほとんど無視できる状態で、銅やアルミに代表される従来材料の100倍以上の大電流を運ぶことが可能となります。その優れた性能により、従来技術の壁を打ち破る革新的機器の開発、高効率エネルギー利用、CO2削減のための技術として、広範な分野で応用が期待されています。本研究室では、世界最先端の計測評価技術開発による超伝導材料の特性解明と高性能化、さらにその電力・エネルギー応用のための研究を行っています。国家プロジェクトや民間との共同研究、国際共同研究も積極的に推進すると共に、これらの研究活動を通じて、電気電子工学分野の次代を担う若手研究者、技術者の教育に取り組んでいます。

システム数理研究室

メンバー:蛯原 義雄 教授

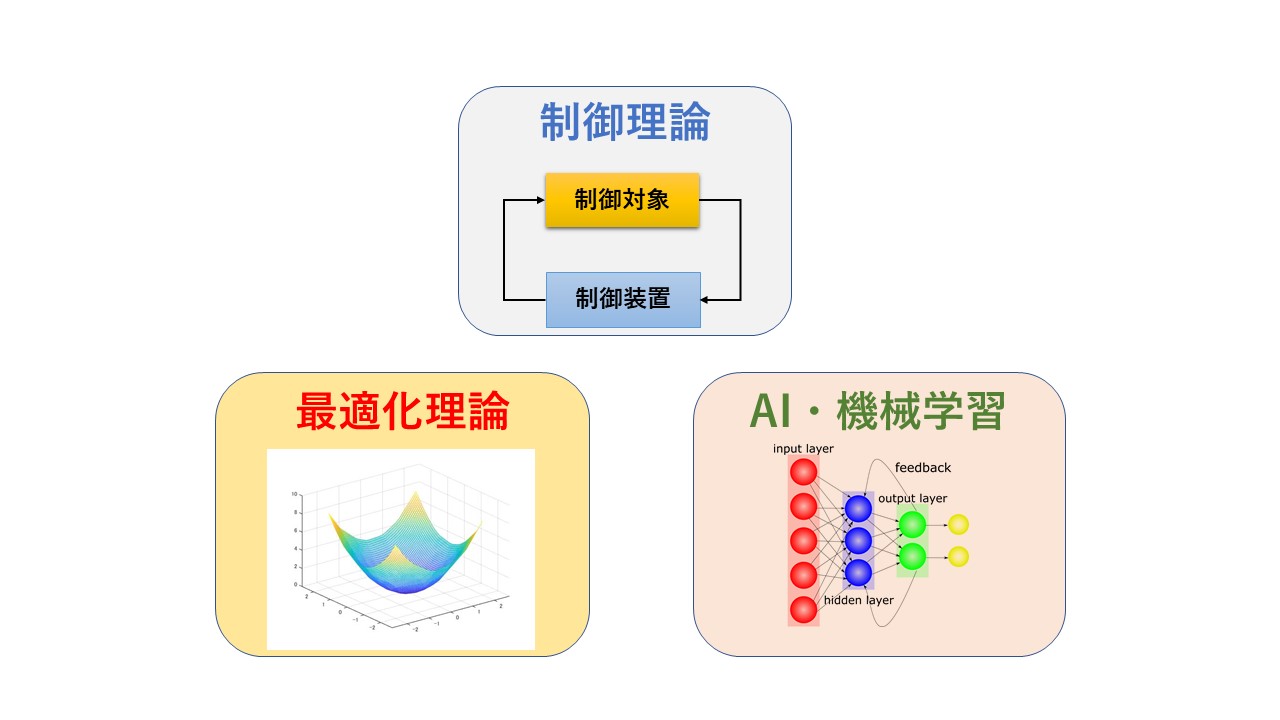

キーワード:ダイナミカルシステム、制御理論、最適化理論、AI・機械学習

制御理論と最適化理論を主体とする、数理工学的手法に基づいたダイナミカルシステムの解析と設計に関する研究を幅広く展開しています。とくに近年では、機械学習や深層学習におけるアルゴリズムやニューラルネットワークの信頼性、安定性を保証するための基盤技術の創成に積極的に取り組んでいます。本研究室では、国内研究機関・企業および海外研究期間との共同研究を積極的に行います。このような取り組みを通して、国際的に活躍できるような研究者・エンジニアの育成を目指します。

エネルギー応用システム工学講座

レーザー・光応用研究室

メンバー:中村 大輔 准教授

メンバー:中村 大輔 准教授

キーワード:レーザー応用、分光イメージング、次世代光電子デバイス、ZnOナノ結晶、非侵襲計測

レーザーは科学の最先端技術であり、ブルーレイディスクやレーザーポインタなどの身近な存在から極微細加工や光通信など産業・通信分野、さらには医療分野まで様々に応用されています。これは、通常の光にはないレーザー光のもつ性質(単色性、干渉性、指向性)を活用することで初めて達成できます。本研究室では、紫外発光材料である酸化亜鉛(ZnO)に着目し、レーザーを利用した機能的ZnOナノ結晶の作製および紫外LED、紫外レーザー、ガスセンサなど次世代光電子デバイスへ応用する研究を行っています。その他にも医学部眼科との医工連携の研究として、分光イメージングを利用した非侵襲眼底機能診断技術の開発に関する研究を行なっており、光・レーザーを基軸にした安心・安全な環境と健康の実現を目指しています。

静電気応用研究室

メンバー:末廣 純也 教授/中野 道彦 准教授

メンバー:末廣 純也 教授/中野 道彦 准教授

キーワード:インピーダンス計測、ウイルス検出、カーボン・ナノチューブ、ガス絶縁開閉器、細菌検出、静電配向、電力機器診断、配向コンポジット

静電気工学は電磁気発展の学術的基盤となった歴史の古い学問分野ですが、現在でも様々な分野に応用されています。例えば、大電力輸送を支える高電圧送電技術、インクジェットプリンタ、環境汚染ガス浄化装置、オゾナイザなどその実用的価値は大変大きいものがあります。近年では、バイオテクノロジーやナノテクノロジーにおいて、細胞やカーボンナノチューブなどの微小な物質を精度良く操作するための技術として注目を集めています。我々の研究室では、このように「古くて新しい」静電気工学や高電圧パルスパワー工学に関する研究開発に取り組んでいます。最近は特にこれら技術のバイオテクノロジー、ナノテクノロジーへの応用を指向した研究テーマを重視しており、誘電泳動やマイクロプラズマを利用したナノ物質の操作、改質、そして Bio-MEMS デバイス構築への応用を目指しています。

超伝導工学研究室

メンバー:岩熊 成卓 教授

メンバー:岩熊 成卓 教授

キーワード:環境、エネルギー、最先端、コイル、電磁石

超伝導体の最大の特長は,電気抵抗ゼロと高電流密度性にあります。その特長により、大電流の無損失送電や電力・電気機器の高効率・軽量・コンパクト化を実現できます。特に、酸化物超伝導体は-196℃の液体窒素温度領域においても超伝導特性を示し、高効率・低コストで信頼性の高い超伝導応用の新しい領域を切り開く可能性を秘めています。当研究室では,超伝導技術の幅広い産業応用を目指して以下のような研究を行っています。

- 超伝導電気機器・システムの開発研究: 次世代の航空機・船舶用の小型軽量かつ高効率な超伝導モータの開発に取り組んでいます。また、大都市における地下変電所をターゲットとした高効率・高密度送電を可能にする限流機能付き超伝導変圧器を世界で初めて実用化しました。

- 酸化物高温超伝導線材・導体の電磁特性に関する研究: 超伝導特性の異方性や線材の幾何学的構造などに起因する複雑な課題を克服し、実用に供する線材開発のために、大電流容量導体化も含めた酸化物超伝導線材・導体の特性評価や高性能化などに取り組んでいます。

超伝導技術は、エネルギー、医療、産業、および輸送など幅広いフィールドで活用され、環境を配慮した豊かな社会と科学技術の発展に貢献します。また当研究室では、上記の研究を通して学生の研究遂行能力、および自ら考え課題を解決する能力を伸ばし、将来の研究者・技術者の育成を目指しています。

制御と最適化の研究室

メンバー:山本 薫 准教授/セメリス アンドレアス 准教授/坂口 聡範 助教

メンバー:山本 薫 准教授/セメリス アンドレアス 准教授/坂口 聡範 助教

キーワード:移動ロボット・ドローン制御、群制御、サンプル値制御、最適化、サイバーフィジカルシステム

私たちの研究室では、システム制御理論にもとづいて、ロボットやドローンなどを思いどおりに動かすための研究を行っています。とくに力を入れているのが、自動運転車の隊列走行や複数ドローンの協調飛行といった「自律移動ロボット群の制御」です。各ロボットは、周囲の情報をもとに自律的に判断し、全体を安定かつ効率よく動かすにはどうすればよいかを探ります。また、コンピュータ制御の精度と安定性を高める「サンプル値制御理論」において、最先端の手法を開発しており、これは現実と仮想をつなぐ「サイバーフィジカルシステム」にも深く関わります。さらに、経路計画や制御設計の高度化に向けて、最適化アルゴリズムの応用だけでなく、その理論的な研究にも取り組んでいます。加えて、狭い災害現場などでの情報収集を可能にする「変形ドローン」の開発にも挑戦しています。

機能性無機材料研究室

メンバー:薮田 久人 教授

メンバー:薮田 久人 教授

キーワード:無機半導体、強誘電体、機能性酸化物、レーザードーピング、レーザーアニール

みなさんが現在手にしている電子機器の中には従来から使われている材料(例えば、半導体ならシリコン、のような)だけでなく、新しく見出された材料や、いままで知られていなかった機能を発揮する材料がたくさん使われています。ガラスのような酸化物材料がシリコンの代わりにトランジスタ用の半導体としてスマートフォンやタブレットPCの中に使われていたりします。我々は無機材料というカテゴリーの中で、新しい材料を探したり、既に知られている材料の中に新しい機能・性質を発揮させることを目指した研究をしています。その研究のためのツールとして、強力な紫外線ビームを発生するエキシマレーザーを使い、新しい材料の合成や新しい機能を出すための処理などを行っています。これらの新しい材料・機能が次の世代のデバイスに適用されるように、日々研究を進めています。

電磁エネルギー応用研究室

メンバー:吉田 敬 教授/佐々 滉太 助教

メンバー:吉田 敬 教授/佐々 滉太 助教

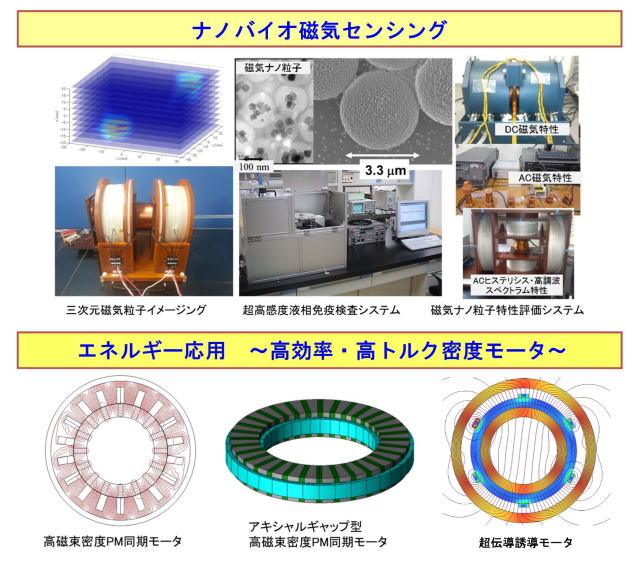

キーワード:磁性ナノ粒子、磁気粒子イメージング、高出力密度モータ、超伝導モータ

磁気を用いた新たな先端医療システムや高性能な電気機器の開発を行っています。磁気は非接触で力やエネルギーの伝達が可能です。また、人体の影響を受けずに非接触で磁気信号が検出できるなど様々な特徴があります。これらの特徴を利用した機器は医療や産業の分野で広く活用されています。私たちは、医療応用に向け、磁気ナノ粒子を用いた迅速かつ高感度なセンシング技術やイメージング技術を研究しています。また、電動航空機などへの応用に向け、超伝導モータなどこれまでにない高性能な電気機器の研究に取り組んでいます。

超伝導システム工学講座

先端磁気センシング研究室

メンバー:笹山 瑛由 准教授

メンバー:笹山 瑛由 准教授

キーワード:先端磁気センシング、磁気イメージング、生体医工学、非破壊検査

磁気は非接触かつ非破壊で試験体内部の信号検出が可能であるという大きな利点を有しています。この利点を利用する事により、従来にない高性能で新しい機能を持つ先端磁気センシング機器を開発することができ、医療・バイオ、分析・評価、環境計測などの広い分野に応用されています。本研究室では、微弱な磁界を検出するための世界最高レベルの高感度磁気センサを開発するとともに、この磁気センサの医療機器や非破壊検査への応用を目指しています。具体的には、医療機器では、磁気マーカーを用いた癌の磁気的な磁気イメージング装置を開発しています。非破壊検査では、社会インフラに用いられる種々の構造物内部の欠陥検査装置を開発しています。